第62号 2008/7/01発行

いかなる国土を願うのか?

いかなる国土を願うのか?

これでいいんだろうか?

これでいいんだろうか?

中国内陸自身のニュースが被害の続きを伝えている最中、又日本で大きな地震が起きました。一年前には、中越沖地震によって柏崎地域は、大変な被害を受けましたが、打ちのめされた心で冬を越し、春になり暖かくなって気持ちも前向きになってきた矢先に、岩手・宮城内陸地震が起き、海岸も山間地も地震によって壊されてしまいました。日本は、何処へいったら安全なのでしょうか。

日本という島は、地震を中心にした地殻変動によってできた島なのだから、地震によって変形しても不思議ではないと思いますが、怖い気がします。

また、地震だけでなく、温暖化現象によって、一年中気温の高い日が続き、雨や風によって、水害・土砂崩れがおき易くなっている日本の大地。

日本ばかりではなく、世界中で地球が悲鳴を上げているような事が沢山おきています。そのように感じているのは、私だけなのでしょうか。

目をしっかりと開いて周りを見れば、「何で、何で」と思われる現象や事件が沢山見る事、感じる事ができるのではないでしょうか。

私達に多大な被害をもたらす地震や台風、大雨等によっての災害を、ただ、自然災害といって、済ます事ができるのでしょうか。暖冬・厳冬、冷夏・猛暑、また地球の温暖化等は、自然に起こっている事だと言えるのでしょうか。

私達がより快適に、より都合よく生活してゆこうと願い、それぞれが作り上げた社会が、地球を少しづつ変えてきたからではないですか。その事を思えば、一般的に言われている自然災害は人為的災害と言ってもいいのではないだろうか。

たくさんの事があるが、温暖化現象、大雨とそれによる洪水等は、自然の行動範囲を人間が奪い、勝ち誇った態度で生活している事が原因ではないだろうか。

先輩達は、自然が大切に育ててくれた恵から、必要なだけ少しづついただき、次のために減らないようにしっかり残し、育てて私達に届けて下さったのではないでしょうか。そして、日本の自然が変えられるという事は、私達日本人が大切にし誇りに思っている四季(春夏秋冬)が失われてしまう事になると思います。

りんごと地球を考えて見ます。りんごはゆっくりと食べていたいけれど、腐ってしまうのが早いので、美味しいうちに食べる事が必要です。しかし、少しくらい腐っても、その場所を切り落とせば、他のところは全部食べる事ができます。

地球は、素晴らしい所が沢山あります。しかし、一部が使えなくなると、その影響は何処に飛んでゆくか分からないと同時に、使わなかった、必要としない人達の所をも悪くしてしまうのです。悪くなった所は、りんごと違って捨てる事はできないのです。皆で協力し合い直さなければならない大切なものなのです。地球は一つしかなく、皆で一緒に生きてゆく所だからです。

自分の何気なくやっている事が、他の所や人に迷惑をかけたり、虐めたりしている事を、常の生活の中で心に刻んでおく必要があるのではないでしょうか。

そんな時代社会を今、私達は生きているのではないですか。

今ならまだ大丈夫でしょう。手遅れにならないうちに私達の生活を見直し、また私をも見直し、声を掛け合って歩んでゆきましょう。まだ見ぬ私達の子孫が生きる地球の為に・・・。

急がない生活を、皆で楽しめる生活を取り戻しましょう。先ず私から・・・。

旅行雑記 越後七不思議めぐり

旅行雑記 越後七不思議めぐり

新橋 中村信男

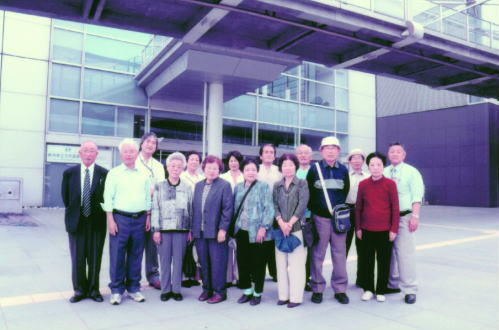

聞光寺境内の緑が日々濃くなり、吹き抜ける風がなんとも心地よい爽やかな初夏のひと時、6月4・5日と、「親鸞成人越後七不思議参拝と月岡温泉の旅」に、中高年の一行が貸し切りバスで出発した。

先ず重要文化財旧笹川家の住宅と、曽我・平沢記念館の見学だ。

豪農の気概を今に伝える大庄屋笹川家の屋敷内に、曽我・平沢記念館がある。

二人の偉大な先生を生んだふる里旧味方村は、素晴らしい集落だ。曽我先生の遺徳をしのび、ゆっくり拝観する事ができた。

「焼鮒」の伝説が伝わる黒崎の田代家を訪ねる。玄関でおばあさんが快く迎えて下さる。仏間に通され、おばあさんが仏壇の扉を開くと大榎の枝に残る鮒と聖人の姿が現れる。

縁起について語りかけるようにお話下さった。不思議な事があるもんだと・・・。タイムマシンに入ったような気になった。

昼食は、新潟ふるさと村。平日のせいか客はまばらだった。

鳥屋野の「逆竹」の伝説に伝わる西方寺を訪ねる。寺の静寂の中で、ご住職が逆竹ノ由来についてお話下さった。低湿地の泥田で働く農民にお念仏を伝える聖人のご苦労の伝説が語り継がれている。現在は竹林となり、天然記念物に指定され、今も逆竹が発見されるそうです。

木揚場教会をお参りする。先人のご苦労にただただ感謝感謝です。

今日の最後とときメッセ。三十六階の展望階では雲上の人のようだ。素晴らしい眺望だ。八百年前の蒲原平野は、信濃川と阿賀野川の氾濫で、胸までぬかるむ低湿地の泥田だっただろう。長い年月を通じ如何に自然の災害、障害を克服し、開拓と発展を遂げてきた政令都市新潟は、ローマと同じく一日でなったものではない。遠い昔の先人のご苦労に思いをはせる。

今日は、月岡温泉あけぼの館で泊まりだ。陽の高い刻に露天風呂に入り、ゆっくり足を伸ばし、じょんのびじょんのび。

夕食はホテル自慢の美酒佳肴に出合ってゆったりと酔いしれ、互いに来し方を語り、寺の再建を論じ飲みかつ語り楽しい夜をすごした。

朝の露天風呂が又心地よい。朝食が終わるとお土産をいっぱい持って出発だ。天候は曇りで、小雨の予報が出ている。

小島の梅護寺に行く。先ず「八房の梅」「数珠掛の桜」の縁起についてご住職がお話下さる。桜は毎年紅色の花房が数珠の房のように長く垂れて咲くそうで、昭和2年に天然記念物に指定されたとの事。梅の花は八重咲で花一つに八つの実を結ぶようになっているそうです。境内の梅の木に八つの実の付いた枝を見つけ、あったあったと驚いた。

安田町保田の孝順寺に行く。建物がりっぱで驚き、如来様の前で、ご住職が建物の話、「三度栗」の由来についてお話下さる。中々不思議な事があるもんだと、あまりにもりっぱな建物でゆっくり見学をしてお別れした。

心地よい緑の風が通り抜ける小高い丘にある「将軍杉」は天然記念物で、目通り訳12メートル高さ50メートル、6本の大支幹の別れ高くそびえている。

阿賀の里道の駅で阿賀野川の景色を眺めながら昼食でのビールの美味しさ、喉が鳴る。空腹を満たす飯のうまいこと、賑やかに食事が終わると、最後のお土産買いで大変だ。

午後の初めは北方文化博物館の見学だ。越後随一の豪農の姿を今に伝える館、農地が全盛期には1370余町歩、作徳米は3万俵余であったそうです。建坪1200坪で部屋数は65の純日本式の住居で、明治15年から8年がかりで建てられた伊藤家で、往時の面影がそのまま残っている。下越地方の不思議めぐりの最後は、田上の了玄寺に伝わる「繋ぎ榧」だ。境内の半分は榧の木が地を這って見事な光景だ。ご住職が護摩堂城主の話。凡夫が転じて佛に成る事を、榧の葉の裏返る事は、煩悩即菩薩の教えがたくみに説かれていると話して下さった。

寺からのお土産に穴の痕が残っている実をいただき、青々とした葉が表と裏、ひっくり返しになっているのが見受けられた。天然記念物の県下第一号の指定だそうです。

一泊二日の楽しい旅行は日常の雑多を忘れ、和気あいあいの雰囲気で瞬く間に過ぎ、予定通り無事に帰着しました。

◆お知らせ◆

盆内は事情により次のように変更します。

以前11・12日に来られていた方は、12・13日(土・日)に来てください。

また、13・14日に来ていた方は。19・20(土・日)に来てください。

お斎は幼稚園のホールでお出しします。

新盆に当たっておられる市内の方は、8月13・14日の何れかの日に住職が寄せていただきます。

尚、時間等は、地域が離れておりますので指定しないで下さい。